「仕事の人間関係がつらい」

でも「辞めるのはもったいない」と言われて迷う…。

限界を感じるあなたへ、冷静に考えるための答えを届けます。

記事のポイント

- 辞めるか続けるかを判断する実務的な基準

- 円満退職と伝え方の要点と準備手順

- 後悔を減らす事前準備とキャリア設計の方法

- 再就職後に同じ悩みを繰り返さない具体策

- 人間関係で辞めるのもったいないと【感じるときの考え方】

- 人間関係で辞めるもったいないと【感じた後の行動指針】

人間関係で辞めるのもったいないと【感じるときの考え方】

- 人間関係で辞めるのはもったいない?判断すべきポイント

- 辞めるのもったいないと言われたときの適切な返し方

- 人間関係で辞めたいのは甘え?他人の意見に惑わされない考え方

- 人間関係で退職を繰り返す人の特徴と改善策

- 人間関係で辞める人が後悔しやすい理由と防ぎ方

- 辞める前に見直したい職場の人間関係の距離感

人間関係で辞めるのはもったいない?判断すべきポイント

「もう限界…」「上司の顔を見るだけで疲れる」「この職場、もう合わないかも」――。

そんな気持ちを抱えている方は、あなただけではありません。

- 実際、厚生労働省の調査でも「職場の人間関係」は離職理由の上位に挙げられています。

- 出典:厚生労働省「令和4年 雇用動向調査結果の概要」

しかし、その「辞めたい」という感情が一時的なストレスなのか、それとも構造的な問題なのかを見極めずに行動してしまうと、後悔する可能性があります。

職場の人間関係の悩みは、大きく分けて「短期的なトラブル」と「構造的な問題」の2種類があります。

短期的なものは、上司との誤解や繁忙期のストレスなど、時間の経過や対話で改善が期待できるケースです。

一方、ハラスメントを許容する職場文化や、恒常的な人手不足・評価の不透明さなどは、組織体質に根ざした構造的な課題です。

これらは、個人の努力だけでは解決が難しく、環境そのものの見直しが必要になります。

そこで、次に紹介する「客観的チェックリスト」で、今の状況を冷静に整理してみましょう。

判断のための客観的な整理法

自分の現状を客観視するためには、次の4つの観点で記録をつけるのがおすすめです。

感情の波ではなく、「数値」と「傾向」で判断することで、焦りや迷いが減ります。

| チェック項目 | 内容 | 記録例 |

|---|---|---|

| ストレス源の頻度 | 不快な出来事の発生頻度 | 週に3回以上など |

| 影響の強度 | 睡眠・食欲・集中力への影響度 | 夜眠れない、食欲不振など |

| 回避可能性 | 自分の努力や距離の取り方で改善できるか | 異動で回避可能かなど |

| 業務影響 | 仕事の質・納期・評価への影響 | ミスが増えた、集中力低下など |

これらを1~4のスケールで数週間記録してみてください。

社内制度を活かした改善アプローチ

辞める前に確認しておきたいのが、社内制度です。

「異動制度」「相談窓口」「休職制度」「メンタルサポート」「評価フィードバック体制」など、会社によって改善のチャンスは多く存在します。

たとえば、異動制度を活用すれば、上司やチームを変えることで環境改善できるケースも少なくありません。

ただし、「制度はあるが機能していない」「改善のリードタイムが長い」といった場合は、無理に耐えることで心身のバランスを崩すリスクがあります。

客観データから見る離職の傾向

「人間関係の悩みで辞めるのは甘えかも…」と感じてしまう人もいるかもしれません。

しかし、厚生労働省のデータによると、「職場の人間関係」を理由に退職する人は一定数存在しており、決して珍しいことではありません。

これは、個人の弱さではなく、職場の構造的課題である可能性が高いのです。

迷いを減らす判断チェックリスト

最終的に判断を整理する際は、

以下の3点を軸に考えましょう。

- ストレス源は「個人の相性」か「組織文化」か

- 自分の努力や距離の取り方で緩和できるか

- 社内で相談・異動・休職などを試したか

人間関係の悩みは、誰にでも起こる自然な現象です。

大切なのは、焦らずデータで現状を把握し、自分の健康とキャリアの持続性を最優先に判断することです。

辞めるのもったいないと言われたときの適切な返し方

「せっかく頑張ってきたのに、辞めるのはもったいないよ」

そう言われて、胸がざわついた経験はありませんか?

善意だと分かっていても、「我慢しろ」と言われているように感じてしまうこともあります。

この章では、そんなときに使える“冷静で誠実な返し方”を3ステップで整理します。

現状を客観的に伝える

相手の意見を否定せず、感情ではなく事実ベースで現状を説明するのが第一歩です。

多くの場合、「もったいない」と言う人は、あなたの具体的な状況を知りません。

そのため、短く状況を共有するだけで理解されやすくなります。

例として、次のように伝えてみましょう。

- 「ここ数か月、人間関係の摩擦が続いていて、最近は体調にも影響が出ています。」

- 「改善を試みましたが、業務のバランスを保つのが難しくなってきました。」

無理に“共感”を求めるのではなく、「状況の共有」だけで十分です。

改善努力を伝え、軽率な判断ではないことを示す

「すぐ辞める人」と誤解されないために、これまでに行った努力や工夫を具体的に伝えることが重要です。

あなたが冷静に考えている姿勢を示せれば、相手も言葉を選ぶようになります。

たとえば、こう伝えてみてください。

- 「上司や同僚に相談して、業務の調整や改善提案をしてきました。」

- 「部署異動の打診もしましたが、現状では難しいようです。」

改善行動の話をする際は、「〇〇したけれど難しかった」と過去形で終えると、対立を避けられます。

自分の判断軸を明確に伝える

最終的な判断を伝えるときは、自分の中の基準をはっきり言葉にすることが大切です。

これは「説得」ではなく、「自分の意思を共有する」ためのステップです。

次のような言葉が効果的です。

- 「最終的には、自分の健康とキャリアの方向性を優先したいと考えています。」

- 「今の環境では、長く続けることが難しいと判断しました。」

また、こうした“自己基準の共有”は、あなたの将来への信頼感を高める表現にもなります。

無理に理解を求めない姿勢を保つ

「もったいない」と言う人の多くは、あなたを責めたいのではなく、応援したいだけです。

だからこそ、正面から議論しようとせず、感謝を添えて話を締めくくるのが一番です。

たとえば、こう返してみましょう。

- 「ご心配ありがとうございます。いろいろ考えたうえでの判断なので大丈夫です。」

- 「お気持ちは嬉しいです。でも、今の自分にはこの選択が一番良いと思っています。」

静かに伝える姿勢こそ、成熟した印象を残す最大のポイントです。

共感よりも「冷静な一言」で印象を変える

「辞めるのはもったいない」と言われたときこそ、

冷静さと誠実さが試される瞬間です。

- 現状を事実で説明する

- 改善努力を伝えて誠実さを示す

- 判断軸を明確に共有する

- 理解よりも感謝を優先する

結果的に、「冷静で信頼できる人」という印象を残し、円満な退職にもつながるでしょう。

人間関係で辞めたいのは甘え?他人の意見に惑わされない考え方

「職場の人間関係がつらい」「もう限界かも」

そう感じても、誰かに相談すると「それは甘えだよ」「どこに行っても同じ」と言われて、自分が弱いのではないかと悩んでしまう人は多いです。

でも、実際のところ“甘え”かどうかを決めるのは他人ではありません。

この記事では、「人間関係で辞めたい」と思ったときにどう考えればいいのか、感情論ではなく、行動と事実に基づいて整理していきます。

改善行動を取ったかどうかが判断の分かれ目

「甘えかどうか」は気持ちの強さではなく、行動の積み重ねで判断するものです。

感情だけで「辞めたい」と言ってしまうと、後から後悔しやすいですが、改善の努力を重ねた上での決断なら、それは立派なキャリア選択です。

具体的には、

以下のような行動を取ったかどうかを見直しましょう。

- 上司や同僚との1on1で仕事の進め方や期待値を確認した

- 自分の役割と目標を明文化し、責任範囲をはっきりさせた

- 報告・連絡・相談のルールを決め、誤解を減らす工夫をした

- 第三者(人事・産業医など)に相談し、客観的意見を得た

その場合、「辞めたい」と感じるのは逃げではなく、正常な防衛反応です。

期限を決めて行動を可視化する

悩みを長引かせる最大の原因は、「いつまでにどうするか」が曖昧なことです。

問題解決には、期限と検証のセットが欠かせません。

たとえば、

次のようなスケジュールを設定してみましょう。

- 4週間で改善策を3つ試す

- 成果が見えなければ異動を打診する

- さらに2〜4週間で変化がなければ転職準備へ移行する

また、改善行動をノートやアプリに記録しておくと、「自分がどれだけ努力したか」が客観的に可視化でき、迷いを減らせます。

「甘え」ではなく、コストとリターンのバランスで判断する

最終的に見るべきなのは、感情論ではなく労働の等価交換です。

仕事とは、「時間・体力・感情」というコストを支払い、「報酬・成長・安定」というリターンを得る関係です。

もしストレスや人間関係の負担がリターンを大きく上回っているなら、それは努力不足ではなく、環境が適していないというサインです。

たとえば、

- 上司の価値観が偏っている

- 評価制度が不透明で頑張っても報われない

- チーム全体に慢性的な人間関係のトラブルがある

限界を感じたときに環境を変えるのは、「逃げ」ではなく合理的なキャリア戦略です。

他人の価値観ではなく、自分の基準で判断する

「甘え」という言葉は、人によって基準が違います。

そのため、他人の意見に左右されると、本来の自分の判断軸を見失いやすくなります。

続けることが正義でも、辞めることが敗北でもありません。

大切なのは、自分の健康とキャリアを守ること。

その選択が、結果的に長く安定して働く道につながります。

辞めたいと感じた時点で、もうサインは出ている

「人間関係で辞めたい」と感じるのは、決して弱さではなく、あなたの心と体が「このままでは続けられない」と教えてくれている証拠です。

- 改善行動を取り、記録して振り返る

- 期限を決めて判断を先延ばしにしない

- 努力とリターンの釣り合いを見極める

- 他人ではなく、自分の基準で決める

「甘え」と言われても揺るがない自信を持ち、自分の未来を守るための選択をしていきましょう。

人間関係で退職を繰り返す人の特徴と改善策

「どの職場に行っても、人間関係が原因でつらくなる」

「また同じ理由で辞めたいと思ってしまった…」

そう感じたことはありませんか?

もう自分が悪いのか、それとも環境が合わないのか分からなくなる。

そんな悩みを抱える人は決して少なくありません。

この記事では、その特徴と改善策を具体的に解説します。

今日から意識を変えるだけで、次の職場では「人間関係で辞めない自分」に変わることができます。

特徴①:境界線があいまいで抱え込みやすい

頼まれたら断れない、嫌われたくない――。

そんな優しさが、いつの間にか自分を追い込む原因になっていませんか?

境界線があいまいだと、業務量が増え続け、疲弊してしまいます。

しかも、自分が抱え込みすぎた結果、周囲に「キャパオーバーなのに気づいてもらえない」と不満が生まれ、関係が悪化していくのです。

「それは〇〇さんの担当ですよね」と柔らかく伝えるだけでも、心の負担はぐっと軽くなります。

特徴②:期待のすり合わせができていない

「頑張ったのに評価されない」「言ったことが伝わっていない」――。

その原因の多くは、上司や同僚との間で期待値のすり合わせができていないことです。

仕事の進め方や成果の基準、納期の認識がずれていると、あとから「そんなつもりじゃなかった」とトラブルが起きやすくなります。

週に一度でも、進捗報告や優先順位の確認を行えば、信頼関係は確実に安定します。

特徴③:感情ベースで話してしまう

口頭でのやりとりや「なんとなくの合意」で進めると、誤解や責任の押し付け合いにつながります。

問題が起きたときに「言った・言わない」の水掛け論になり、関係修復が難しくなることも。

そこで有効なのが、事実ベースの対話です。

「証拠を残す」は防衛ではなく、「信頼の可視化」として捉えることが大切です。

改善策①:役割と期待を“見える化”する

自分の担当範囲や成果基準を明文化し、関係者と共有しましょう。

「どこまでが自分の仕事なのか」が明確になると、過剰な負担を抱えずに済みます。

認識のズレを防ぎながら、仕事の見えるチーム化を進められます。

改善策②:ミニ合意を重ねて信頼を育てる

信頼関係は、日々の小さな約束の積み重ねから生まれます。

「週次の進捗共有」「タスクごとの確認ミーティング」など、5分でもいいので合意形成の習慣を持ちましょう。

改善策③:不満を“要求”ではなく“提案”に変える

「上司が分かってくれない」「チームが協力してくれない」

そう感じたとき、ただ不満をぶつけるのではなく、「こうすれば解決できます」と代替案を添えるのがポイントです。

相手を責める言葉より、「一緒に改善していきたい」という姿勢を見せることで、会話が“対立”ではなく“協働”に変わります。

改善策④:過去の退職理由を“プレイブック化”する

同じ失敗を繰り返さないためには、自分のパターン分析が必要です。

「どんな上司のタイプが苦手か」「どんな状況で辞めたいと感じたか」を書き出し、「次に同じ状況になったらどう動くか」を決めておきましょう。

それが、自分専用のキャリアプレイブックになります。

再発を防ぐための4つの習慣

- 週1回の「期待すり合わせミーティング」を行う

- 会議の議事・合意事項をショートメモで共有する

- 担当範囲を明文化して線引きを明確にする

- 感情的な発言を控え、事実と提案で会話する

人間関係の悩みは「性格ではなく」、「運用の問題です」。

仕組みを整えることで、誰でも安定した職場関係を築くことができます。

退職を繰り返す人でも変われる

「また人間関係で辞めるかもしれない」と不安を感じるあなたも、今日からの小さな改善で、確実に流れを変えられます。

- 境界線を明確にする

- 期待値を合わせる

- 事実で話す

- 自分のプレイブックを持つ

人間関係で辞める人が後悔しやすい理由と防ぎ方

「もう限界、辞めたい」と思って退職したのに、しばらくして「やっぱり辞めるべきじゃなかったかも…」と感じたことはありませんか?

このような後悔は珍しいことではなく、実は多くの人が同じ経験をしています。

後悔の裏側には、情報不足・準備不足・代替案の欠如という3つの共通点があります。

では、どうすれば「後悔しない辞め方」ができるのでしょうか。

情報不足:社内の選択肢を知らずに辞めてしまう

人間関係のトラブルが原因でも、会社全体が悪いとは限りません。

同じ企業の中でも、部署や上司、チームの文化が変われば、環境は一変することがあります。

たとえば「上司との相性が悪い」「特定の同僚と合わない」などの場合、部署異動という選択肢を検討するだけで、問題が解決することも少なくありません。

また、異動が難しい場合でも、「業務調整」や「評価基準の再確認」を通じて改善できるケースもあります。

「もう辞めるしかない」と思い込む前に、残留の可能性を冷静に探る余地があります。

準備不足:健康・資金・転職準備の見通しが甘い

退職後に後悔する人の多くは、準備不足のまま決断しています。

「とにかくこの職場を離れたい」という気持ちが先行し、経済的な余裕や転職準備が整わないまま辞めてしまうのです。

実際、転職活動では2〜3か月以上かかるのが一般的です。

貯蓄が1か月分しかない状態で辞めてしまうと、焦りから「条件の悪い職場」を選んでしまうリスクも高まります。

一時的に距離を置くことで、思考の整理と再起の準備を並行して進めることができます。

準備不足は「焦り」を生み、その焦りが「誤った判断」を招きます。

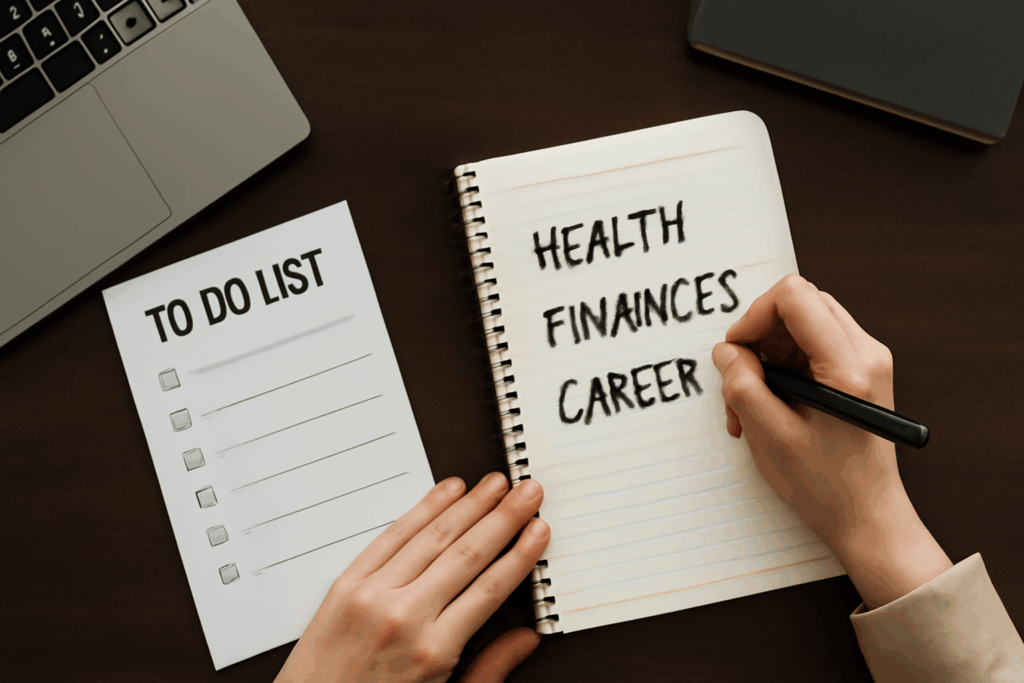

辞める前に、健康・お金・キャリアの3つの準備を必ずチェックしておきましょう。

代替案の欠如:次の行動を決めずに辞めてしまう

退職を決めるときに「次はどうするか」が曖昧なままだと、辞めた後に強い不安が残ります。

特に人間関係が理由の場合、「とにかく今の状況から抜け出したい」と思うあまり、次のキャリアを具体的に描けていないケースが多いです。

この状態で転職活動を始めても、方向性が定まらず、同じような環境を選んでしまうことがあります。

後悔を防ぐには、次の職場選びの軸を明確にしておくことが不可欠です。

- 「自分にとって働きやすい条件は何か?」

- 「どんな人間関係が理想か?」

後悔を防ぐ具体的な方法:意思決定のプロセスを“見える化”する

最も現実的で効果的な方法は、意思決定を可視化することです。

感情のまま判断せず、状況を数値や進捗で「見える化」しておくと、冷静さを保ちやすくなります。

以下のような退職判断管理表を作るのがおすすめです。

| 管理項目 | 現状 | 目標 | 期限 |

|---|---|---|---|

| 相談・報告記録 | 直近2件 | 週1で更新 | 今月末 |

| 応募書類 | 未着手 | 3社分完成 | 2週間 |

| 健康状態 | 睡眠不良 | 改善策実施 | 1週間 |

| 資金備え | 1か月分 | 3か月分 | 2か月 |

また、退職を決意した後も「このプロセスを経て判断した」と振り返ることができ、後悔を最小限に抑えられます。

心の整理にも“構造化”が効く

人間関係の悩みは感情が揺れやすい分、構造的に捉える力(メタ認知)が大切です。

-メタ認知-とは、自分の感情や考えを一歩引いて客観的に見る力のこと。

感情に流されず、状況を整理して冷静に対応できるようになります。

気持ちが不安定なときほど、紙に書き出して「自分の現状」「できること」「まだやっていないこと」を整理しましょう。

感情ではなく「データ」で辞めると後悔しない

人間関係のストレスは確かに大きいですが、感情だけで退職を決めてしまうと後悔につながりやすいです。

後悔を防ぐためには、次の4つを意識しましょう。

- 社内でできる改善や異動の余地を確認する

- 退職後の生活・転職準備・健康の計画を立てる

- 次の職場選びの軸を決めておく

- 判断プロセスを表で可視化する

辞めるか迷ったときこそ、「感情」ではなく「データ」で決めましょう。

辞める前に見直したい職場の人間関係の距離感

職場の人間関係において、最も重要でありながら多くの人が意識していないのが「距離感」です。

特に「人間関係がつらいから辞めたい」と感じるとき、その根本には“距離の取り方”の問題が潜んでいることが多いです。

業務上の関係と私的な関係を明確に分ける

職場でのトラブルの多くは、「どこまでが仕事で、どこからがプライベートか」があいまいになることで生まれます。

仕事の話をするつもりが、いつの間にか相手の性格や人柄への意見にすり替わってしまう――そんな経験はありませんか?

まず意識すべきは、公式な連絡と私的な交流をきちんと線引きすることです。

業務連絡はチャット・メールなどの職務チャネルを使い、私的な連絡(個人LINEやSNSのDMなど)は極力避けましょう。

これは冷たい対応ではなく、「誤解を防ぐためのビジネスマナー」です。

「業務時間外のメッセージは翌営業日に返信する」「即レスを求めない」といったルールを共有することで、互いの期待値をすり合わせられます。

このひと手間が、信頼を壊さずに距離を保つコツです。

感情的な対話ではなく“整理された会話”を意識する

人間関係の摩擦が起きるとき、ほとんどの場合、感情と事実が混ざってしまっています。

特に不満やストレスが高まった場面では、言葉が強くなりやすく、相手も防御的になります。

トラブルを避けるためには、「時間・場所・言葉」を選ぶことが重要です。

さらに、伝えるときは「何が起きたか(事実)」「どう感じたか(感情)」「どうしたいか(要望)」の3ステップで整理すると、相手に伝わりやすくなります。

この方法は心理学でいうアサーションの基本構造でもあり、感情をぶつけるのではなく、対話として問題を共有するスタイルを築くことができます。

適切な距離感が「退職を防ぐ安全装置」になる

職場での適度な心理的距離は、長く働くための“クッション”のようなものです。

親密すぎる関係は疲弊を招き、距離を取りすぎると孤立感を生みます。

そのバランスをとることこそ、働き続けるための最重要スキルです。

一定の距離を保つことで、相手の発言や行動に過剰反応しにくくなり、自分の感情も俯瞰的に見られるようになります。

これにより、衝動的な「もう無理」「辞めたい」という気持ちを冷静に整理でき、結果的に退職という極端な選択を避けやすくなります。

職場の人間関係で悩む人ほど、「どれだけ関わるか」を再設計するだけで大きく状況が変わります。

それが、ストレスの少ない働き方へとつながります。

距離感を保つための実践チェックリスト

- 業務外の連絡を減らし、仕事時間を明確に分けているか

- 感情的な発言の前に、事実と要望を整理しているか

- 相手の課題を「自分の責任」として抱えすぎていないか

- 自分の時間・エネルギーを守る行動(休憩・断り方)を持っているか

あなたはいくつ当てはまりましたか?

- もし「できていない」と感じたなら、それは“距離感の再設計”が必要なサインです。

- 少しずつ見直すだけでも、日常のストレスは確実に減っていきます。

距離を整えれば、関係もキャリアも安定する

職場の人間関係に悩んだとき、まず見直すべきは人の性格ではなく「距離のとり方」です。

過剰な関与をやめて、冷静な会話と適度な線引きを意識すれば、多くのトラブルは未然に防げます。

「近すぎず、遠すぎず」――そのちょうど良い距離が、あなたの職場生活を安定させる一番の鍵です。

人間関係のストレスを減らすには、「愚痴を言わない人」の距離感や考え方がヒントになります。

【職場で愚痴を言わない人】の特徴と信頼される理由を詳しく解説しています。

人間関係で辞めるもったいないと【感じた後の行動指針】

- 人間関係を理由に辞めるメリットとデメリットを整理する

- 仕事辞める人間関係伝え方のポイントと注意点

- 人間関係が原因で退職後悔を防ぐための準備リスト

- 職場での信頼関係を築く基本的な姿勢

- 新しい職場で同じ人間関係の悩みを繰り返さない方法

- 女性が仕事辞めたい人間関係を感じたときの対処法

- 人間関係で辞めるもったいないと【後悔しないためのまとめ】

人間関係を理由に辞めるメリットとデメリットを整理する

職場の人間関係に疲れた、イライラが続く、キャパオーバー――迷いが強いときほど、感情だけで判断すると後悔が残りやすくなります。

迷いを数値と具体策に置き換えることで、もったいないと感じやすい思考から抜け出し、実利で判断しやすくなります。

まず、現状を定性(つらさの内容)と定量(頻度・影響度)で記録します。

たとえば睡眠・食欲・集中力の変化、業務の遅延やミス件数、相手との衝突頻度を1〜5のスケールで2〜4週間メモ化すると傾向が見えます。

次に、残留の打ち手(配置転換、役割調整、1on1の強化)と転職の打ち手(応募条件、働き方、評価制度)

契約条件や数値で横並びにし、比較可能な表に落とします。

離職理由の一般傾向は公的統計にも整理されているため、自分の状況を客観視する助けになります。

出典:厚生労働省「令和5年 雇用動向調査結果の概要」

比較対象を具体化できれば、辞めるも続けるも、納得感のある選択につながります。

メリット・デメリットの整理表

| 観点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 健康 | ストレス軽減 | 生活リズムの乱れ |

| キャリア | 新分野挑戦 | 経歴の空白 |

| 経済 | 条件交渉の余地 | 収入減少の恐れ |

| 人間関係 | 再構築の機会 | 社内ネットワーク喪失 |

たとえば経済面なら、現収入と想定収入、保険や年金の切替時期、退職金や失業給付の可否を並べ、貯蓄・副収入・交渉でどこまで埋められるかを具体化します。

数値が埋まるほど不安は減り、意思決定が進みます。

辞めることで得られるメリット

人間関係を理由に辞める場合でも、環境を変えることで得られる価値は明確に存在します。

新しい職場文化の学習、役割の再定義、評価のリセットは、停滞を打破しやすい条件です。

現職で固定化したレピュテーションから距離を取り、強みを「再配置」できれば、成果の見え方が改善し、自己効力感も回復しやすくなります。

具体例として、ジョブディスクリプションが明瞭な環境へ移ると、責任範囲と裁量が一致し、評価基準も共有されます。

これにより、曖昧な要求で振り回される時間が減り、アウトプットの質に集中できます。

中期的には専門性と実績が積み直され、市場価値の向上や次の選択肢の拡大につながります。

気力の回復は生活全体にも波及するため、長期のウェルビーイングにも寄与します。

感情の解放だけでなく、キャリア設計の再起動という実利に結びつける視点が有効です。

辞めることによるリスクとその回避法

一方で、収入の空白や社会保険の切替、環境適応の失敗、経歴への影響といった現実的なリスクもあります。

ここでは「リスク×対策」を一枚にまとめ、着手済み・未着手を毎週更新する運用を勧めます。

退職前後のリスクと対策一覧表

| 観点 | 対策内容 |

|---|---|

| 経済面 | 生活費の複数月分を準備し、家賃・通信・保険など固定費を一時的に圧縮。入社月の給与サイクルを確認して、資金繰りを平準化します。 |

| 情報面 | 一次情報を中心に企業研究を行い、面談では評価制度・人間関係・離職率・配属プロセスを質問して確認します。 |

| 手続面 | 就業規則の退職・休職条項を確認し、健康保険や年金の切替、失業給付の条件・時期を事前に把握します。 |

| 健康面 | 睡眠・食事・運動のリズムを崩さないように維持し、ストレスが高い時期ほど予定を詰め込みすぎない計画にします。 |

確認のひとこと

これらは、私自身が退職を考えるときに整理した項目です。

あなたの状況にも当てはまる部分がないか、一度チェックしてみてください。

無理に完璧を目指さず、今の自分に合う準備から整えていきましょう。

仕事辞める人間関係伝え方のポイントと注意点

人間関係がつらくて仕事を辞めたい――。

けれど「どう伝えれば角が立たないか」「悪印象を残したくない」と悩む人は多いものです。

実際、退職の伝え方ひとつで、その後の人間関係やキャリアの印象は大きく変わります。

退職理由が人間関係であっても、言葉の選び方や伝える順序を工夫すれば、円満退職は十分に可能です。

ここでは、後悔しない伝え方と、その準備のポイントを具体的に整理していきます。

退職理由を角が立たないように伝えるコツ

退職理由は「不満」ではなく「未来」を軸に伝えることが基本です。

この言い方なら、相手の立場やメンツを守りつつ、自分の決意も明確に伝えられます。

また、感情的な表現(「つらかった」「限界です」など)は避け、事実ベースで淡々と話すと誠実さが伝わります。

退職理由を話すときに意識したいポイントは次の3つです。

- 理由は「未来志向」でまとめる

- 否定ではなく「経験としての学び」を伝える

- 引き継ぎ計画を事前に準備しておく

伝え方の例文

- 「これまでの経験で多くを学ばせていただきましたが、今後はより○○分野に特化して挑戦したいと考えています。」

- 「現職での経験を通じて、自分の得意分野が明確になったため、次のステップに進む決意をしました。」

円満退職を実現するための準備ポイント

円満に辞めるためには、「段取りを見える化」することが何より大切です。

まず、退職のスケジュールを整理し、引き継ぎ資料や社内調整を前倒しで行いましょう。

退職日が近づいてから慌てると、信頼を損ねる原因になります。

準備すべき代表的な項目は次の通りです。

- スケジュールと引き継ぎ内容の整理

- 退職届・退職願の提出時期を確認

- 有給消化・最終出社日の調整

- 社内外への挨拶計画を立てる

- 貸与物(PC・ICカードなど)の返却準備

さらに、挨拶文を準備しておくと最後の印象も良くなります。

「これまで本当にお世話になりました。皆さまのご活躍を心よりお祈りしています。」

短い一文でも感謝の気持ちを込めて伝えれば、関係が途切れず、将来的な紹介や再会のきっかけにもなります。

退職を伝えるタイミングと伝え方の順序

退職を伝える順序を誤ると、不要なトラブルを招くことがあります。

まずは直属の上司に口頭で伝えるのが原則です。

その後、人事部や関係部署に連絡を広げましょう。

伝えるタイミングとしては、繁忙期・決算期・大きな案件の直前を避け、余裕のある時期を選ぶのが理想です。

初回の面談は10〜15分で要点を伝え、後ほどメールや書面で補足を送ると誤解を防げます。

退職準備をスムーズに進める3つのステップ

最後の1〜2か月を落ち着いて過ごすためには、

以下の3ステップで整理しておくと安心です。

- 退職日と引き継ぎ範囲を上司と合意

- 関係者への共有スケジュールを作成

- 有給・備品・データを最終確認

伝え方と準備で「円満退職」はつくれる

退職は人間関係を悪化させるイベントではなく、信頼を残す最後のチャンスです。

感情的に伝えるのではなく、「未来」「感謝」「計画性」を軸に進めれば、退職後も良い印象を維持できます。

あなたのキャリアを前向きに進めるためにも、丁寧な言葉と段取りで、次のステージに進みましょう。

人間関係が原因で退職後悔を防ぐための準備リスト

人間関係のストレスが限界に感じると、「もう辞めたい」と思う瞬間が誰にでもあります。

けれど、衝動的な判断は後悔を招きやすく、特に次の環境で同じ悩みを繰り返す人も少なくありません。

退職は「終わり」ではなく、「キャリア設計の再スタート」。

焦らず、自分の状況を整理することが、次の一歩を確実にします。

退職前にやるべきチェックリスト

退職を決断する前に、まず“今の職場でできること”を全て試しておくのが鉄則です。

異動や相談、休職など、少しの工夫で人間関係のストレスを軽減できるケースは多くあります。

不安が残ると、転職活動にも集中できず、キャリア全体のリスクになります。

退職前の確認リスト(簡易版)

- 上司・人事への相談や是正依頼をしたか

- 異動・休職・在宅などの選択肢を検討したか

- 3か月以上の生活費・家計をシミュレーションしたか

- 応募書類・推薦者の準備は完了しているか

このリストを埋めていく過程で、感情的な決断から「戦略的な選択」へと視点が変わります。

同時に、転職後の後悔や経済的ストレスを減らす土台にもなります。

退職後のキャリアをスムーズにする行動

退職後に焦りや後悔を感じる人の多くは、「空白期間の使い方」を決めずに辞めてしまっています。

学習・ネットワーク・発信の3つを仕組み化しましょう。

- 学習:今後のキャリア資産を意識し、資格・スキル・言語など自己投資を始める

- ネットワーク:業界セミナーやコミュニティで人脈を広げ、次の選択肢を見える化

- 発信:noteやSNSなどで経験を発信し、実績を可視化しておく

さらに、金融面でも「固定費の見直し」や「副収入の検討」を同時に行うと、精神的余裕を確保できます。

退職は人生の一部。

「辞めること=終わり」ではなく、「整えること=次の始まり」です。

後悔しない人は、準備を「数字」で見ている

人間関係の悩みは、目に見えないからこそ感情で判断しがちです。

でも、準備を“数値化”しておくと、後から見返しても納得できる判断ができます。

退職は勇気ではなく、設計力です。

焦らず、丁寧に、そして確実に。

あなたの次のステージは、準備の先にあります。

職場での信頼関係を築く基本的な姿勢

どんなにスキルが高くても、「信頼されない人」と一緒に働きたいと思う人はいません。

仕事の成果はもちろん、人としての一貫性が評価される時代。だからこそ、信頼は最強のキャリア資産です。

信頼は一朝一夕では得られません。

- 約束を守る

- 期限前に進捗を共有する

- ミスを隠さず報告する

また、言葉よりも行動の再現性が信頼度を左右します。

同僚や上司があなたの行動を予測できるほど、チームは安心して動けるのです。

これは心理学でいう「一貫性の原理」に基づくもので、信頼は“安定感”の上に成り立っています。

小さな信頼を積み重ねる日常行動

信頼関係は、派手な成果よりも地味な習慣で強化されます。

次の4つの行動は、

今日から実践できる“信頼残高を増やす習慣”です。

①返信は即日、報告は期限前に

状況報告が早い人ほど、周囲に安心感を与えます。

進捗が遅れていても「今ここまで進んでいます」と伝えるだけで、誠実さが伝わります。

②依頼はあいまいに受け取らない

仕事を頼まれたら「目的・納期・形式」を確認。

目的を明確にすると、期待ズレを防ぎ、成果物の満足度も上がります。

③共有と感謝をセットにする

成功・失敗どちらも共有し、「協力ありがとう」と感謝を伝えることで関係は深まります。

感謝の言葉は信頼を可視化する“最もコスパの良い行動”です。

④口頭決定は、必ず書き残す

チャットやメールで要点をメモするだけで誤解を防げます。

“報連相の質”が安定するほど、あなたへの信頼度は高まります。

あなたの一貫した行動が、静かに周囲の評価を変えていきます。

信頼を損なうNG行動を避ける

信頼を築くのと同じくらい大切なのが、「失わない努力」です。

どんなに優秀でも、以下のような行動を繰り返すと信頼残高はすぐに減ってしまいます。

- 感情的な言動で相手を責める

- 約束や期限を軽視する

- 情報を独り占めする、共有しない

- 「できません」を言わずに抱え込む

逆に言えば、これらを意識的に避けるだけで、信頼される人への最短ルートになります。

誤解を防ぐコミュニケーションのコツ

人間関係のトラブルの多くは、「伝えたつもり」「聞いたつもり」から生まれます。

信頼を保つためには、構造的に伝える習慣が重要です。

報告や相談でも、「結論:完了は○日予定 → 理由:優先業務との兼ね合い → 補足:代替案あり」

と伝えれば、相手はストレスなく理解できます。

この一手間が、誤解を防ぎ、信頼を守る最大の防波堤になります。

信頼はキャリアの“見えない資産”

職場で信頼を積み重ねることは、地味に見えて最強のキャリア戦略です。

どんな環境でも、信頼される人はチャンスを得やすく、支援されやすい。

信頼は努力の証。

そして、あなたのキャリアを長期的に支える“無形の資産”です。

新しい職場で同じ人間関係の悩みを繰り返さない方法

転職しても人間関係の悩みが続く──。

その原因は、環境だけでなく入社初期のコミュニケーション設計にあることが多いです。

入社後3か月は、信頼を築き、誤解を防ぐための“ゴールデンタイム”。

信頼関係を安定させるためのポイントは3つ。

- 役割や期待を明確にする

- 情報の行き違いを減らす

- 周囲との関係図を早めに把握する

また、前職での経験を「反省」ではなく「データ」として振り返ることも大切です。

どんな場面で、どんな反応をして、どんな結果になったのか──。

その因果を整理しておくことで、次の環境では冷静に対応できるようになります。

入社初期は「信頼を得ること」よりも、「誤解を生まない仕組み」を整えることが先決です。

入社初期に気をつけるべき関係構築のコツ

入社後の数週間は、職場の“空気の地図”を読み取る期間です。

焦って成果を出そうとするよりも、正確な情報の流れと立場の理解を優先しましょう。

最初の30日で期待と評価基準をすり合わせる

上司との1on1では、「どんな結果を期待しているか」「報告の頻度」などを明確にしておきます。

この合意がないままだと、頑張っても評価が伝わらず、誤解が生まれやすくなります。

相談ルートと報連相の順番を把握する

会社には“形式的なルール”と“実際に通るルート”の2つが存在します。

どちらも早めに理解しておくことで、無駄な摩擦や誤解を防げます。

会議後に要点をまとめて共有する

決定事項や担当、期限を簡潔にまとめて共有すると、認識ズレを防ぎやすくなります。

こうした小さな行動の積み重ねが、信頼を生む土台になります。

前職の反省を次に活かすための自己分析法

人間関係のトラブルを繰り返さないためには、自分の行動パターンを見える化することが効果的です。

これは心理学でいう 自己モニタリング法 に近く、自分を客観的に観察することで、無意識の癖を修正できます。

たとえば、

- トリガー:上司に突然仕事を振られた

- 反応:断れずに引き受け、残業が増えた

- 結果:疲弊して集中力が落ちた

また、信頼できる上司やメンターと月1回の振り返り面談を設けるのもおすすめです。

リアルなコミュニケーション事例をもとに話し合うことで、視野が広がり、人間関係に左右されない安定したスタンスを身につけられます。

信頼は“築くもの”ではなく“設計するもの”

新しい職場での人間関係は、運ではなく設計で変えられます。

焦らず、自分のペースで関係を育てていく意識が、長期的なキャリアを安定させる一番の近道です。

一言アドバイス

人間関係を安定させる力は、どんな環境でもあなたを支えてくれる“土台のスキル”です。

日々の会話や報連相の中で少しずつ磨かれていくもので、特別な方法よりも継続が大切。

焦らず、自分のペースで職場の空気になじんでいきましょう。

女性が仕事辞めたい人間関係を感じたときの対処法

「もう限界かも…」

職場の人間関係に疲れたとき、そう感じる女性は少なくありません。

評価基準の不透明さ、家庭・育児・介護などのケア責任の偏り、非正規雇用による不安定さ――

これらが重なることで、「私が悪いのかな」と自己責任感を抱え込みやすくなります。

けれど、あなたが悪いわけではありません。

まずは、その背景を理解し、自分を責めない視点を持つことが大切です。

女性特有の人間関係ストレスへの理解

女性が感じやすい職場ストレスの多くは、「成果が見えにくい仕事ほど、評価が曖昧になる」ことにあります。

また、同僚との比較文化や“暗黙の期待”が、知らず知らずのうちにプレッシャーを生んでしまうケースも多いです。

「疲れた」「もう無理」と言う前に、「この業務が重なって困っている」「時間調整が必要」と冷静に伝えるだけでも、相手の反応が変わることがあります。

また、問題を「性格の不一致」ではなく「制度や評価設計の不均衡」として捉えると、

冷静に対応でき、感情に振り回されにくくなります。

出典:厚生労働省「女性の活躍推進に関する意識調査」

無理なく働き続けるための環境づくり

人間関係に疲れたとき、「頑張る」ではなく「仕組みを整える」方向に切り替えることが大切です。

柔軟な勤務時間、在宅勤務比率の見直し、業務配分の再調整など、環境を“整える工夫”で、ストレスの根源を軽減できます。

上司や人事と話す際は、「困っています」ではなく「こうすればもっと成果を出せます」と伝えると、受け入れられやすくなります。

たとえば

- 「週1日在宅勤務にできると集中しやすいです」

- 「業務分担を再調整すれば納期を守りやすくなります」

また、ヘルスケア(休養・医療相談・カウンセリング)をルーチン化し、信頼できる応援者(メンター・友人・キャリア相談員など)を確保することで、「孤立しない働き方」が可能になります。

人間関係の悩みは“整える”ことで軽くなる

人間関係の悩みは、努力や性格ではなく、「距離の取り方」と「環境設計」で変わります。

焦って辞める前に、自分を守る仕組みを整えてみましょう。

一言アドバイス

人間関係の悩みは、あなたが弱いからではなく、環境に余白がないから生まれるものです。

少しだけ距離を取る、頼れる人に話す、それだけで心の温度が下がっていきます。

その小さな余白が、次の一歩を踏み出す力になります。

人間関係で辞めるもったいないと【後悔しないためのまとめ】

- 判断は 「事実・健康・将来像」 の3点で整える

- メリットとデメリット を「短期・長期」で分けて比較する

- 相談・記録・選択肢づくり で後悔を減らす

- 未来志向と引き継ぎ計画 を意識して伝える

- 距離感と境界線 の合意で摩擦を減らす

- 退職前のチェックリスト で抜け漏れを防ぐ

- 自己分析でトリガーと行動を置き換え 再発を防ぐ

- 「人間関係で辞める もったいない」 の本質を自分軸で判断する